ダイバーシティ&インクルージョン

多様な視点や価値観を理解し、自己認識を深めることで、自分自身と周囲を尊重したコミュニケーションを実現するための意識・行動変容を促すプログラム

プログラム概要

- ねらい

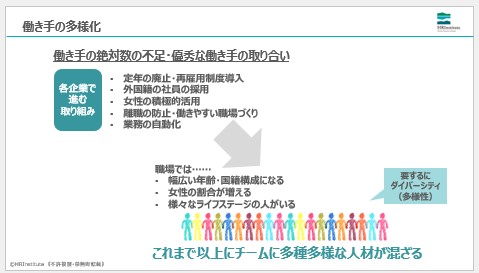

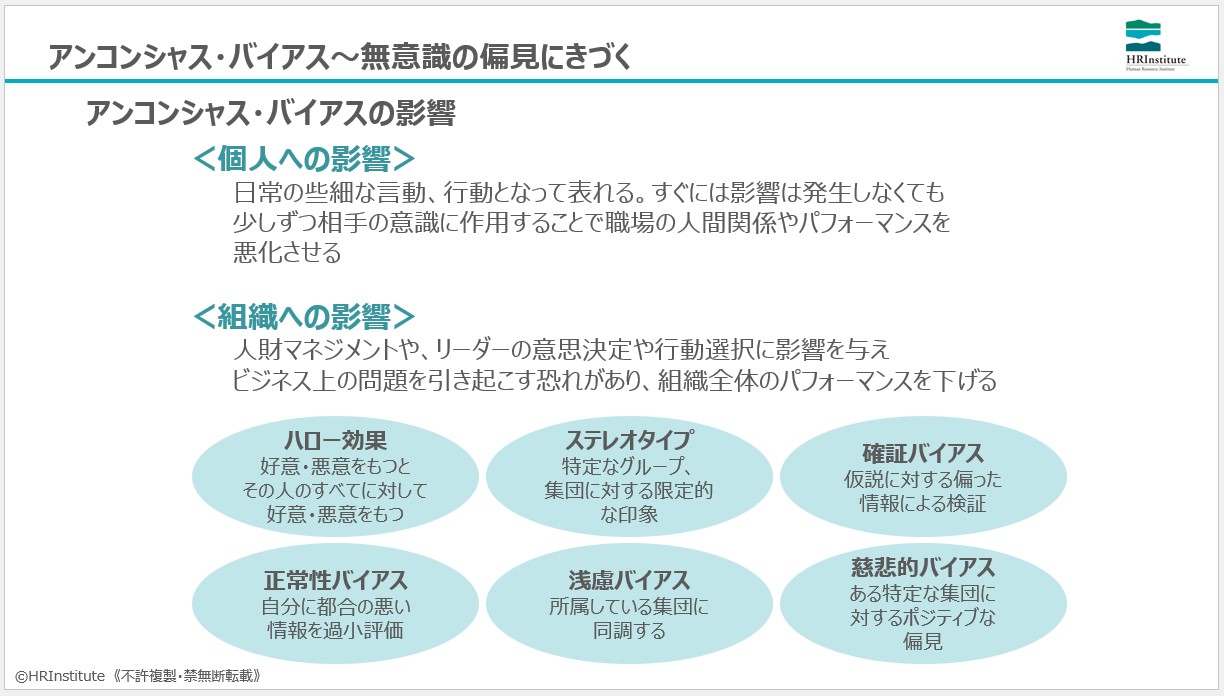

- 現代のビジネス環境では、グローバル化や働き方の多様化が進む中で、性別、年齢、国籍、文化、価値観などの違いを受け入れ、活用することが競争力の鍵となっています。本プログラムでは、社員一人ひとりが無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づき、互いを尊重し合う姿勢を育むことで、職場環境の改善を図り、生産性や創造性の向上を目指します。

- 特徴

- 本プログラムでは、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)への気づきを促し、ケーススタディを活用したディスカッションを通じて、多様な視点や考え方を理解する機会を提供します。また、自己認知を深めることで、自分自身の行動や思考の傾向を見直し、他者とのより良い関係構築を目指します。

受講される方のイメージ

一般社員、管理職層、プロジェクト/チームメンバー

実施期間(日数)

0.5~1日

適正な受講人数

10-20名程度

プログラム詳細

3つの特徴

1

無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)への気づき

無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づくことで、自分自身の思考や行動の癖を理解し、多様性を受け入れる土台を築きます。

2

ケーススタディを活用した実践的な学び

実際のビジネスシーンを想定したケーススタディを通じて、多様な考え方や視点を学び、現場での応用力を養います。

3

自己認知の深化と行動変容

ワークを通じて自己認知を深めることで、自分の価値観や行動を見直し、周囲とのより良いコミュニケーションを実現するための行動変容を促します。

受講した場合のメリット

多様性の理解だけでなく、自己認知を深めることができ、内省力が高まります

本プログラムでは、多様な価値観や視点を理解するだけでなく、自分自身の考え方や行動の背景にある価値観に気づく機会を提供します。これにより、他者との違いを受け入れる柔軟性が高まるだけでなく、自分自身を客観的に見つめ直す力、すなわち内省力が養われます。内省力が高まることで、日々のコミュニケーションや意思決定において、より深い洞察と適切な対応が可能となり、職場やチーム内での信頼関係の構築や、より良い成果の創出につながります。

受講者の声

-

製造業 マネージャー

マネジメント以前に、自分と他者とのコミュニケーション、関係性のあり方について新たな気づきが得られました。日頃からの接し方を変えていき、安全な職場づくりを目指したいという気づきになりました。

-

製薬会社 営業職

営業の現場では、さまざまな価値観や背景を持つお客様と接する機会が多いのですが、今回の研修で、相手の文化や価値観を理解することが信頼関係の構築に直結することを学びました。これからは、より深いコミュニケーションを心がけていきたいと思います。

-

ITベンダー プロジェクトリーダー

無意識のバイアスが自分の中にあることに気づきました。特に、日常のコミュニケーションや評価の場面で、意図せずとも特定の価値観に基づいて判断していたことを反省しました。これからは、多様な視点を取り入れる姿勢を意識していきたいと思います。

実施プロセス

-

1

刺激を受ける・知見を得る

〜外部のコンサルタントや有識者からマクロ環境変化や経営トレンド、その他最先端の情報、知識をインプットすることで参加者自らが学びなおす姿勢を創ります。

-

2

自ら問いを立てる

〜組織の経営方針や課題に関心を向け、自らを組織のリーダーと見立てたときに、何を解決すべきか、自ら問いを設定します(※大枠を経営陣から示したうえでその中から問いを設定する、という方法も行っています)

-

3

対話する・議論する・フィードバックを受ける

〜職位や経験年数を横に置き、問いに対してフラットに話し合います。必要に応じ、対話を活性化するために、論理的思考や戦略的思考などの思考スキルやファシリテーションや傾聴・質問力などのコミュニケーションスキル、その他リーダーシップについてのトレーニングもあわせて実施します。

-

4

実際にアクションする

〜ただ会議室で話し合うだけではなく、現場にて考えたことを実行に移し、検証をします。普段、関心を向けないデータやFactに目を向けることは新たな視点を養うことにつながります。

-

5

結果を出し検証する・次の行動を計画する

〜アクションを通じて得られた情報をもとに自らプロトタイプを仮説として創り上げます。実行の結果を獲得し、その結果をもとにさらなる改善個所について話し合ったうえで次なる行動の計画を立てます。

同時に、自らの「人を動かす」スキルや考え方についても振り返りを実施し、気づきをもとに一回り大きいリーダーとしての器の形成につなげます。